Joaquín

Mª Aguirre (UCM)

Preocupados

por los cambios de formatos de los discursos, por los dispositivos lectores,

por su materia, nos preocupamos menos de los lenguajes, de la traducciones que

los discursos sufren la pasar de unos medios a otros. Asistimos no solo a la

revolución digital, a la convergencia binaria, sino sobre todo a la

convergencia traductora: la reductora conversión de los lenguajes. Los canales

nos engañan con sus espectaculares acogidas de las señales; el verdadero cambio

no es el de la señal, que es el compete a los empresarios mediáticos, sino el

que está transformando los discursos adecuados a las nuevas mentalidades que la

extensión textual provoca. La extensión deforma, distorsiona los discursos

amoldándolos a los nuevos moldes de la socialización cultural.

Ya no

son los públicos los que crecen en dirección a la cultura, como girasoles

orientados hacia un sol brillante. Es el gusto del público el que exige —así

nos lo afirman— que le sean traducidas a sus formas comprensión todo aquello a

lo que se quiere que tenga acceso. Lo demás, el resto, permanecerá invisible

ante sus ojos limitados por la pérdida de los hábitos.

Poco a

poco, vamos viendo cómo se va produciendo el trasvase de un lenguaje, de una

forma específica discursiva, a otros, esencialmente gráficos por la interacción

con los nuevos dispositivos, de los cuales nos hemos convertido no en usuarios,

sino en terminales. Síntesis, grafismo y estilización parecen ser las armas con

las que se construyen los nuevos formatos discursivos. La explicación o el

razonamiento se pierde tras las síntesis "puntuales" —como saltos hipertextuales— que configuran las nuevas

formas de narración y argumentación; la pérdida de procesos intermedios parece

ser el método en beneficio de la "imagen" integrada, sintética y simultánea. El

grafismo, más allá de lo icónico, busca un orden en el que la palabra es secundaria respecto a los factores

expresivos, impactantes, emocionales de la imagen. Por último, las estilización supone un

nivel envolvente, un repertorio reproducible, duplicable, que actúa como

elemento identificador del conjunto facilitando su lectura; la estilización

permite ofrecer, marcados por el estilo —el código identificable—, los elementos innovadores; ni tan nuevo

como para ser irreconocible, ni tan repetitivo como para no llamar la

atención.

Un buen

ejemplo de estos procesos nos lo ofrece a obra del dibujante Robert Sikoryak con su Masterpiece

Comics. Bajo el prisma de la parodia y la ironía, Sikoryak nos ofrece esos

textos sintéticos, gráficos y estilizados dando forma, bajo la apariencia de

"comics" a importantes textos literarios de la cultura occidental.

Del Génesis a Camus, de Wilde a Shakespeare, el autor recrea los textos

aproximándolos a los códigos gráficos y narrativos vigentes. La publicidad de

su obra explica con claridad el proceso de transformación:

Masterpiece Comics adapts a variety of classic

literary works with the most iconic visual idioms of twentieth-century comics.

Dense with exclamation marks and lurid colors, R. Sikoryak’s parodies remind us

of the sensational excesses of the canon, or, if you prefer, of the economical

expressiveness of classic comics from Batman to Garfield. In "Blond Eve,”

Dagwood and Blondie are ejected from the Garden of Eden into their archetypal

suburban home; Oscar Wilde’s Dorian Gray is reimagined as a foppish Little

Nemo; and Camus’s Stranger becomes a brooding, chain-smoking Golden Age

Superman. Other source material includes Dante, Shakespeare, Dostoyevsky,

bubblegum wrappers, superhero comics, kid cartoons, and more.

Sikoryak convierte un tipo de discurso canónico en un discurso

que asume los rasgos de lo popular, el cómic, pero que requiere del conocimiento

previo del lector para su eficacia comunicativa. De esta forma, el texto

resultante requiere del texto base para que la parodia funcione. No es

evidentemente un sustituto, como puede ocurrir con el filme respecto a la obra

literaria de la que puede declararse autónoma. La parodia, en cambio, requiere

de la conexión con su origen para ser entendida plenamente.

La adaptación de El

extranjero, de Albert Camus, convirtiendo a Mersault en un "supermán"

clásico, pasa por el necesario conocimiento del papel del superhombre nietzscheano,

del "übermensch" en el existencialismo. Las portadas de "Action

Camus" nos muestran momentos de El

extranjero —la indiferencia ante la muerte de la madre, las indiferentes

relaciones con la amante, la muerte del árabe en la playa, el juicio o el

camino hacia la guillotina— con la presencia de un Superman dibujado como en su

primeras épocas, con el detalle de llevar un cigarrillo en las diferentes

escenas.

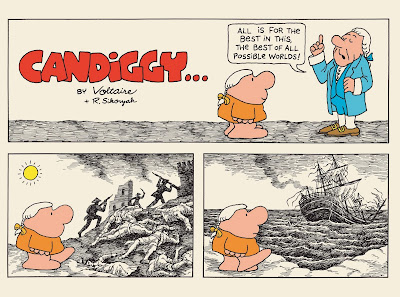

Un estilo completamente diferente se pone al servicio de la

parodia, esta vez en Candiggy. El objeto no es otro que el Cándido volteriano, cuya inocencia se

refleja en los códigos gráficos usados para definir al personaje. Lejos de

buscar una unidad de estilo en lo gráfico, este viene definido por la forma de

generar la parodia, es decir, en el plano constructivo, en la intención. La

forma se adapta a las formas preexistentes en el amplio repertorio de la

producción gráfica. No hay necesidad de innovar en este terreno sino, por el contrario,

usar el reconocimiento de los lectores como forma de conexión.

Este hecho se percibe perfectamente en el tercer ejemplo, esta vez en otra publicación, con Drawn & Quaterly, el

del clásico Cumbres borrascosas, de

Emily Brontë, en donde Robert Sikoryak recurre a la recreación de una portada de

1953 de la popular revista de terror Creepy.

El autor mantiene la estructura, tipografía, colores, etc. sustituyendo los

personajes con los de la novela, reflejados en el estilo de la revista

original. El goticismo romántico de la novela de Emily Brontë queda

transformado en un cómic de terror con un estilo muy marcado, esencial para el

establecimiento de lo paródico.

|

| [imagen tomada del blog "I love comic covers" http://ilovecomiccovers.blogspot.com.es/2011/07/tales-from-crypt-35-masterpiece-comics.html] |

Las ideas tradicionalmente manejadas en el estudio de las

adaptaciones se ven modificadas ante este tipo de acciones en las que los

discursos pasan por tales transformaciones. Es evidente —la propia publicidad

de la obra insiste en ello— que hay una voluntad desacralizadora del canon.

Pero la desacralización es una parte más del proceso dinámico de la cultura.

En cualquier caso, esta desacralización no es una negación, pues la parodia no puede

sobrevivir sin lo parodiado. Lo que se produce es un convivencia de cánones en

una extraña alianza: el cómic asciende a forma canónica a través de los estilos

imitados, que se vuelven "clásicos", reconocibles, junto a unos

textos —considerados también clásicos— que

son desposeídos de sus aspectos formales en beneficio de las nuevas formas

emergentes. Hay un circulación, que no es nueva —la cultura implica siempre estos movimientos—, entre la cultura canónica y la popular, que está sometida a otro tipo de variables del gusto. Los trabajos de Sikoryak con Masterpiece Comics, los publicados en las revistas Raw o con la editorial Drawn & Quaterly sobre Kafka, Dostoiesvki o Hawthorne, son ejemplos de esos movimientos entre los diferentes estratos culturales.

Los textos son ahora el material reciclable para la construcción de nuevos textos. Frente a la idea de los "conservadores" de textos —los sacralizadores—, los nuevos tiempos necesitan lo "sagrado" de la cultura que les precede y, en la que todavía viven, para sentirse irreverentes. Toda blasfemia esconde un creyente. El problema es el olvido, la indiferencia.

* Joaquín Mª Aguirre es profesor de la UCM, crítico, editor

de la revista de estudios literarios Espéculo y del blog El juego sin final. Su

blog diario es Pisando charcos.